生孩子不需要女人? 人造子宫再突破, 我们离“生育工厂化”有多远

新闻动态

生孩子不需要女人? 人造子宫再突破, 我们离“生育工厂化”有多远

发布日期:2025-07-19 11:00 点击次数:97

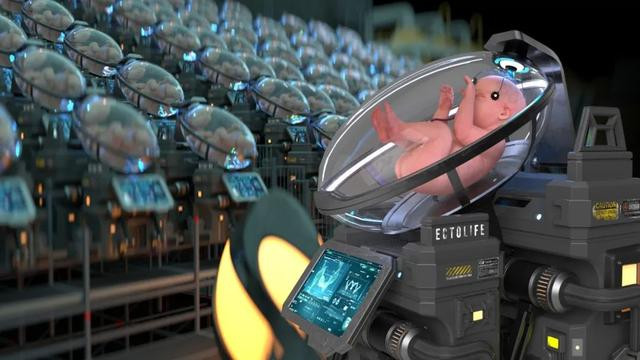

“男人也能怀孕?”“生育可以像流水线一样批量生产?” 最近郑州大学第一附属医院的人造子宫实验引发热议,让这个充满科幻色彩的话题再次走进大众视野。

但很多人不知道的是,现实中的人造子宫和我们在电影里看到的 “培养罐” 完全是两回事。

目前的研究其实分两条路:一条是帮早产儿续命,另一条才是从受精卵培育到出生的 “全程体外发育”。前者已有突破,后者却还停留在科幻想象中。

那么,我们离 “生育不需要女性” 的未来到底有多远?

现在大家讨论的人造子宫,其实更像 “早产儿孵化器 2.0”。郑州大学的实验用小羊做研究,没有依赖传统的人工肺(ECMO),而是让小羊和母体建立交叉循环,靠母体的自然循环维持生命,虽然小羊只存活了 1.5 小时,却证明了这种思路的可行性。

更早之前,美国费城儿童医院的研究更让人震撼 —— 他们让小羊在人造子宫里存活了 4 周,不仅肺部持续发育,最后甚至能自主呼吸。

这些研究的核心目标很明确:拯救那些 22-24 周出生的极早产儿。

目前这类婴儿的存活率只有 10%-20%,保温箱和呼吸机也无法解决肺部发育不成熟的问题,而人造子宫能模拟羊水环境,让胎儿在 “体外子宫” 里继续发育,争取更多成熟时间。

但要实现 “从受精卵到婴儿” 的全程体外发育,难度远超想象。

以色列科学家曾在 2021 年用小鼠胚胎做实验,成功从受精卵培育到接近孕中期,但小鼠胚胎出现了水肿等异常,且高氧环境可能影响发育。

人类胚胎的体外培养记录目前只有 13 天,因为 14 天以上的实验在多数国家受伦理限制。

更关键的是,胎盘功能几乎无法模拟 —— 胎盘不仅负责供氧供血,还能传递激素和生长因子,这些信号的精准调控至今仍是未解之谜。

就像科学家调侃的:“子宫不难造,难的是造一个会‘说话’的胎盘。”

即便技术难题逐个突破,伦理和社会问题可能更棘手。最直接的争议是 “胎儿何时算人”:在囊胚阶段破坏胚胎,多数人觉得是实验;但如果胚胎已发育出心跳,是否算 “杀人”?

不同国家、文化的答案天差地别。还有公平性问题,一旦人造子宫成为高端医疗技术,会不会变成富人的特权?

更深远的影响可能涉及性别平等:有人认为这能让女性摆脱生育负担,实现真正平等;也有人担心,这会让男性彻底脱离对女性的依赖,甚至出现 “女性多余” 的极端观点。

就像科幻小说《生长季节》里描写的:大公司储存大量卵子,男性只需申请就能 “独自” 生育,这背后是对女性生育价值的消解。

更现实的是,“生育工厂化” 可能只是幻想。美国耶鲁大学的研究发现,人类天生依赖亲子互动和情感联结,社会化抚养违背人性本能。

就算技术上能实现批量培育,缺乏母体的温度、声音和互动刺激,胎儿的神经系统发育可能受影响。

费城儿童医院的研究者就发现,他们培育的小羊虽然存活,但长期认知能力是否正常还未可知。

此外,技术风险始终存在 ——2021 年有冷冻卵子库因断电导致数千枚卵子报废,若人造子宫出现故障,后果不堪设想。

目前来看,人造子宫的发展路径已经很清晰:先解决极早产儿的生存问题,这一步可能在 5-10 年内进入临床实验;而全程体外发育的 “生育工厂”,在现有伦理框架和技术水平下,至少几十年内难以实现。

就像科学家们说的:“我们能让 22 周的早产儿多活几天,但还造不出一个能从头‘养’大的婴儿。”

说到底,人造子宫的终极意义或许不是取代女性,而是给生命多一种选择。

对那些因疾病无法怀孕的女性、濒临流产的家庭,或是极早产儿的父母来说,这可能是最后的希望。

但如果真的走向 “批量生产”,恐怕不是技术的胜利,而是对人性的背离。

毕竟,生育从来不止是生理过程,更是爱与责任的传递 —— 这一点,再先进的机器也无法替代。